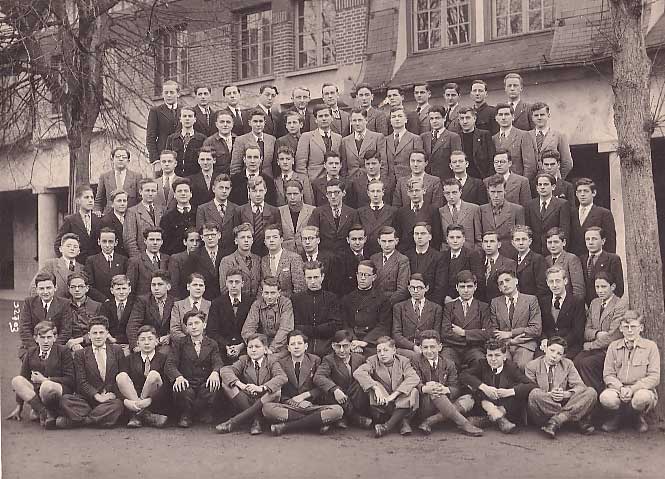

détail photo de classe 1942

détail photo de classe 1942telle fut ma vie ...

Antoine

Lagarde 1925-2002

"toi qui cherches, toi qui doutes,

prête l'oreille à ma chanson"

l'enfance, l'adolescence : La Rochelle, Malo les

Bains, Fécamp,

ma famille, mes parents, mes frères, l'enfance, l'adolescence.

Nous étions une famille de trois enfants, trois frères : Jean-Louis, Antoine et Louis. Famille joyeuse grâce à l'entrain de maman, aux espiègleries de Jean-Louis, unie par une bonne entente entre Papa et Maman et entre nous trois.

Papa et Maman se marièrent en 1920 à Malo les Bains d'où était originaire la famille de Maman : Arsène et Lucie Duchastelle, née Secq, et leurs trois filles : Lucienne, Adeline, et Louise, notre maman. Bon papa était officier mécanicien sur la drague du port de Dunkerque, Bonne Maman tenait avec ses trois filles un commerce de papeterie-librairie à Dunkerque. Lors de la guerre de 1914-1918, ils s'étaient réfugiés à Chatelaillon, près de La Rochelle où ils connurent les Lagarde dont le fils, Louis était au front. C'est en 1919 que Papa et Maman se rencontrèrent pour la première fois et qu'émergea leur amour.

Papa lui, était né à Talence près de Bordeaux en 1892. Il travaillait avec son frère, Fernand, chez son père, Clodomir, qui avait créé une sècherie de morues, d'abord à Bègles prés de Bordeaux, puis à Périgny, près de La Rochelle.

A la fin de la guerre, en 1920, Papa eut sa situation à Fécamp dans la compagnie Charles Le Borgne, armement et société de traitement du poisson dont une sècherie de morues. Papa et Maman y vécurent 4 ans. La santé de Papa nécessita alors de revenir à La Rochelle dont le climat devait mieux lui convenir. C'est en 1921, le 7 novembre que Jean-Louis est né à Fécamp. C'est en 1925 que la famille s'installa à La Rochelle, 27 rue Saint-Louis, où je naquis le 1er octobre et où est né Louis, le 7 août 1929. Nous vécûmes 11 ans à La Rochelle, jusqu'en 1936 où la grave crise économique nécessita d'une part que maman travaille dans un chais, un entrepot de vins, en 1935 et 1936 et que finalement nous quittions La Rochelle pour revenir à Fécamp.

De cette période d'enfance (1 à 10 ans) à La Rochelle me restent les souvenirs de cette ambiance familiale chaleureuse, des vacances d'été passées à Malo les Bains, de ma scolarité à l'École Fénelon, allant du primaire au baccalauréat, dirigée par les Pères Maristes qui me donnèrent ma première initiation religieuse.

La Rochelle est une très jolie ville, originale avec ses Tours d'entrée du Port, ses vieilles rues, dont certaines recouvertes pour atténuer les intempéries dont la canicule l'été et ses orages intenses et passagers. C'était encore l'époque où les autos étaient rares et nous faisions presque tout à pled: les allées et retour de l'École, les courses au marché, très pittoresque, la longue promenade qui nous menait pendant la belle saison. de la maison à la plage en passant par le parc ??? .

Nous habitions une maison bâtie sur deux étages et un grenier dans lequel j'aimais me réfugier quand rentrant de l'école je sentais l'odeur abhorrée de la soupe aux potirons. Nous allions à l'école à pied, rarement accompagnés par les parents. Elle était distante de deux kilomètres environ. Le long du chemin, je récitais à papa mes leçons, dont les tables de multiplication. Nous traversions une assez grande place sur laquelle se situait une grande caserne de Sénégalais qui nous impressionnaient et que nous saluions par un "aliséké", bonjour. Quelquefois, Bon Papa quand il venait à La Rochelle, nous attendait à la sortie de l'école. Il avait la curieuse idée de nous faire faire pipi dans le ruisseau, ce qui me génait beaucoup.

Je garde très vivants dans mon esprit les premiers maîtres d'école : mesdemoiselles Marie et Sylvie, religieuses sécularisées depuis les lois de séparation de l'église et de l'état du début du siècle, institutrices exigeantes et sévères, qui savaient se faire écouter. A cette époque nous rentrions à l'école primaire, en 11ème (Cours préparatoire actuel) à l'age de cinq ans. J'aimais l'école et apprenais convenablement puisqu'à Noël je lisais de petits textes. Je garde un excellent souvenir de ma 7ème (CM2) avec mademoiselle Fauvelet que j'écoutais avec ferveur et à 10 ans, je passais en 6ème, classe dont je ne garde pas de souvenir marquant. J'avais de bons camarades. les récréations étaient occupées par des parties de gendarmes et de voleurs ou par des parties de barres ou d'épervier. Nous sortions à 4 heures en même temps que les filles de l'école communale située dans la même rue et que nous poursuivions pour attraper leurs nattes en criant "hou, hou les drolesses !" ce qui nous valait évidemment moult réprimandes....Avant de sortir, nous traversions un couloir devant la classe de Mademoiselle Sylvie, institutrice sévère mais appréciée. Nous passions en courant et en criant "salsifi, sale ses fesses" : charmants bambins vraiment bien élevés !

Nos résultats scolaires étaient encouragés par de petites sommes d'argent quand nous étions premier ou second. Dés la classe de 8ème ou de 7éme, je révais d'un vélo. Mon idôle était Antonin Magne, un grand chamion cycliste, champion du Monde, vainqueur de Tour de France et du Grand Prix des Nations, une course contre la montre. Quelquefois, en rentrant de l'école, je faisais un détour pour passer rue Massiou où se trouvait l'objet de mes rêves, un vélo "Marpont" que je contemplais avec envie. Il était le but de mes efforts. J'accumulais avec patience et ténacité les économies. Quand nous partîmes à Fécamp, en 1936, j'étais sur le point de l'acheter. Mais le rêve resta entier.

A La Rochelle, Jean-Louis et moi, avons appris le piano. Je le fis avec une application qui contrastait avec la désinvolture de Jean-Louis qui se mettait à préparer les examens de passage que 10 à 15 jours avant, accaparant alors le piano. Et lors de ces examens, son talent, ses qualités musicales l'emportaient de loin sur ma prestation. Le don, je vous dis, qu'il a du transmettre à sa fille Marie-Christine.

Parmi mes amis; il y en avait un, dont je ne me souviens pas du nom, dont les parents tenaient un café. Je passais assez souvent le voir pour jouer avec lui aux "petits chevaux" et au billard.

Nous allions rarement au cinéma. J'étais un enfant plutôt docile, je crois l'avoir déjà dit. En voici une preuve : lorsqu'il y avait des passages scabreux, à cette époque il s'agissait de baisers sur la bouche ...!! Maman me disait "Ferme les yeux" et j'obéissais !

Un des souvenirs le plus marquant de cette période rochellaise fut ma première communion faite à l'age de sept ans. J'y fus très attentif. Nous n'étions pas une famille très "pieuse" bien que "pratiquante". Et pourtant, je décidais d'aller à la messe un jour de la semaine à 7 heures 30. Je le fis assez régulièrement jusqu'à 10 ans. A cette époque, il fallait partir à jeun pour pouvoir communier. Après la messe, j'allais acheter un petit pain 20 puis 25 centimes à la "boulangerie actionnaire" située à la porte du collège. Qu'est ce qui m'a motivé, je ne me rappelle pas avoir été influencé par un éducateur. Je pense plutôt avoir été très intéressé par l'importance de Dieu, la notion confuse de la relativité des choses .... Pourquoi certains enfants ne trouvent aucun intérêt voire l'ennui à prier, et que d'autres apprécient cette dimension de la personnalité. C'est curieux : je pense au livre du Professeur Robert Debré "Ce que je crois"où abordant ce sujet et constatant son agnosticisme alors qu'il fut élevé dans une famille de rabbins, évoque parmi les fondements de la croyance religieuse, une base chromosomique ! Ce me parait assez plausible et mérite réflexion.

Le dimanche, au printemps et en été, nous allions souvent sur la grande plage de Chatelaillon. Le soir, papa ouvrait des huîtres. j'aimais rester à côté de lui et je mangeais les couvercles. Nous allions parfois aussi à Périgny où se trouvait la sécherie de morues, où il y avait un petit pavillon pour pique-niquer. On y allait voir l'élévage de lapins entrepris par papa. Beaucoup d'entre eux surent creuser des galeries pour s'enfuir dans la nature mais le souvenir très désagréable qui reste en nos mémoires fut le goût horrible de ces lapins, nourris qu'ils étaient de foies de morues !!!!

L'image des vacances, le plaisir attaché à ce mot magique de vacances, étaient pour nous liés à deux termes : Malo les Bains et la villa "Neptune" de Bon Papa et de Bonne Maman qui nous y accueillaient tous les ans.

Nous partions début juillet de La Rochelle et ce n'était pas une petite affaire de parcourir dans la Berliet les 600 kms qui nous séparaient de Dunkerque. Nous le faisions en 15 h partant à 6 heures pour arriver fourbus à 21 heures. Ces vacances étaient une vraie fête pour tous les cousins qui se retrouvaient chez bon papa et bonne maman dans leur magnifique "villa Neptune" qui donnait sur la digue face à la plage. C'est maintenant qu'on apprécie l'importance de ces rencontres familiales. Depuis cette époque et jusqu'à maintenant des liens étroits se sont tissés dans cette famille Duchastelle et depuis, nous nous retrouvons avec beaucoup de régularité aux fêtes familiales des uns et des autres. Chez les Delmotte, Tonton Paul avait épousé Lucienne, Tante Luce, l'ainée des trois filles Duchastelle : ils eurent trois enfants Arsène dit Nito (1917), Pierre (1920) et Paulette (1930). A Malo, ils habitaient au rez de chaussée de la Villa Neptune. La deuxième fille, Adeline avait épousé Germain Benoît, un industriel de la teinture de velours à Amiens. Ils eurent eux aussi trois enfants : Ginette (1915), Lucie (1919) et Émile dit Milo (1922). A Malo, les Benoît étaient dans une location alors que nous, les Lagarde, vivions aux 1er et 2ème étages avec Bon Papa et Bonne Maman.

Selon les âges, des groupes se formaient : les aînés, Ginette, qui fut toujours le modèle de sérieux et qui a toujours inspiré la confiance, Nito, beaucoup plus fantaisiste, et Lucie, un joyeux boute en train ; les entreprenants : Pierre et Jean-Louis, toujours remplis d'imagination sauf pour les devoirs de vacances et Milo, le cousin qui avait les plus beaux jouets (vélo, trotinette à pédales) qu'il partageait volontiers; enfin les deux plus jeunes Paulette et Louis. Moi, je me trouvais un peu isolé entre ces deux dernières équipes, en raison de la différence d'âges, quatre ans : je participais cependant plutôt aux activités des "grands", qui m'accueillaient toujours avec bienveillance.

Pendant ces vacances, nos activités étaient diverses allant des devoirs de vacances que nous faisions le matin; libérés, nous allions sur l'immense plage, assez chaude en juillet-août, très souvent froide, brumeuse et venteuse à partir de la mi-août. Nous y jouions à la marchande de "boulettes" de sable que nous décorions avec des coquillages et avec des poudres de peinture que nous allions prendre dans l'atelier de bon papa. Nous faisions aussi de grands chateaux de sable qui cherchaient à résister à la détérioration de la marée montante. Nous faisions encore de grandes pistes sur le sable pour faire des courses de billes qui représentaient les coureurs du Tour de France. Nous allions aussi nous baigner mais n'avons jamais appris à nager.

Certains événements nous sortaient du ronron quotidien : les concours de sable du "Figaro" et les courses de "trotinettes". Au concours du Figaro, chacun y allait d'enthousiasme car il y avait toujours des lots à gagner. Tous sauf moi qui avais horreur d'avoir toujours à faire une petite maison en haut d'un petit tas de sable, seul fruit de ma pauvre imagination. J'étais conscient que c'était moche et trainais évidemment des pieds pour ne pas y participer. Parmi les cousins, Nito réalisait de véritables oeuvres d'art : chateaux, voitures, animaux; je me souviens en particulier d'un magnifique crocodile qui lui valut de remporter le premier prix des plages du nord et d'obtenir un très beau vélo dont le changement de vitesses était incorporé au moyeu arrière.

Parfois, nous décidions de grandes excursions vers la Belgique. Nous allions jusqu'à Bray Dunes ou la Panne revenant avec du chocolat et des jeux de cartes jouant ainsi aux contrebandiers et prenant dans les dunes des chemins détournés pour éviter les douaniers.

Le dimanche matin, nous allions à la messe et déjeunions tous ensemble.

Parmi les grandes fêtes qui se déroulèrent à Malo les Bains, les noces d'or de mes grands parents ou ils invitèrent leurs amis dont les noms évoquaient une animalerie: madame Miquet, les Poublanc, les Lecoq.....Grande et belle fête familiale dont il reste une jolie photo de famille regroupant les trois familles et les neuf cousins, tous endimanchés et sérieux.

Photo

Une des caractéristiques de la Villa Neptune était son bow-window, vigie de bon Papa. Il s'y tenait surtout au moment des repas pour observer les trainards. Il nous repérait à nos petits chandails rouges; sortait son sifflet, entrouvrait la fenêtre et lançait un coup strident qui faisait courir les retardataires. Dans ce bow-window, il y avait un petit tableau représentant un port de la mer du Nord. On pouvait tirer une petite cordelette qui déclenchait l'air connu de "Oh toi, oh ma belle inconnue" que nous écoutions avec ravissement.

Nous étions bien dans cette maison. Bon Papa et Bonne Maman s'appréciaient et évitaient tout éclat de voix, bien que les exigences de Bonne Maman indisposassent parfois Bon Papa. Des deux, c'était Lucie qui avait la forte personnalité et qui dirigeait la maison, toujours bien entretenue; elle laissait à Arsène son domaine réservé, son atelier de bricolage situé au rez-de-chaussée. Bon Papa était un homme droit tant dans son allure que dans ses principes. Il aimait taquiner, sans jamais une once de méchanceté. Quand il sortait , il se faisait accompagner d'un petit-enfant dont il prenait fermement la main; nous bavardions de choses et d'autres dont le Tour de France dont il connaissait l'intérêt que je lui portais, m'achetant "l'auto" le journal sportif du moment, pour pouvoir parler de Lapébie, de Speicher, de Stoepel ou d'Antonin Magne, mon idole. Quel événement quand dans les années 30 le tour se termina à Malo-les Bains, sur la digue, devant la villa Neptune !

C'est dans son atelier de bricolage que Bon Papa confectionnait chacune des pelles de plage gravées à notre nom; il nous la remettait chaque année, à notre arrivée en vacances, nous recommandant d'en prendre soin et de ne pas la perdre. Cet atelier était celui des trésors et les plus hardis, Nito, Pierre et Jean-Louis en connaissaient les ressources dont les instruments et les peintures en poudre qui ornaient les boulettes de sable. Ils empruntaient sans permission instruments et peintures déclenchant l'ire de Bon Papa.

Ces vacances se déroulaient paisiblement et les rires des cousins agrémentaient l'ambiance sérieuse qui était l'ordinaire de mes grands parents. Je disais que Bonne Maman me paraissait avoir une forte personnalité: ne disait-on pas qu'Arsène et Lucie s'étaient connus au catéchisme et que dés ce moment Lucie savait qu'Arsène serait son mari; ne disait-on pas que jeunes mariés se promenant sur la digue, Bonne Maman admirait la villa Neptune qu'elle avait décidé d'acheter un jour. Ce qui fut fait de longues années après.

Elle avait aussi le souci de donner à ses filles une "bonne éducation". Malgré les sacrifices que cela entrainait, ses trois filles suivirent leurs études, jusqu'au brevet, chez les Soeurs à La Panne, en Belgique. Elles travaillaient ensuite avec leur maman à la librairie papeterie à Dunkerque.

Les trois soeurs s'entendaient bien : Lucienne était la plus entreprenante, Adeline la plus réservée, un peu guindée même, toujours sérieuse et moralisante, Louise, la plus joyeuse. Chacune, mariée, paraissait fière de sa progéniture. Les situations des maris étaient assez différentes mais cela n'a jamais nui à l'entente des ménages, les trois gendres appréciant de se retrouver quand coïncidait leur venue à Malo : Tonton Paul était le plus présent à Malo. Il était représentant en tissus en Amérique latine et habitait Paris; Tonton Germain lui venait d'Amiens et Papa de La Rochelle, qui préoccupé par sa situation ne restait jamais très longtemps avec nous.

De ces vacances à Malo, je garde un souvenir contrasté : j'aimais Bon papa et Bonne Maman, j'appréciais l'attention que me portait mon Grand Père, l'atmosphère de bonne entente qui régnait entre cousins mais je ne me suis jamais senti intégré dans le groupe des aînés dont les préoccupations étaient différentes des miennes. Je crois aussi que l'absence de Papa me pesait et j'appréciais la fin des vacances permettant le retour à La Rochelle où je retrouverais mon père et mes camarades de classe.

Nous avons reçu une éducation assez attentive, basée sur les principes en valeur à ce moment : il fallait être poli, respectueux, obéissant, bien travailler à l'école. Je ne me souviens pas avoir eu de difficultés à suivre cette ligne de conduite et j'ai le sentiment d'avoir été plutôt un enfant docile. Ce n'était pas le cas de Jean-Louis qui était plutôt espiègle et capricieux jusqu'à provoquer l'achat de martinets et de cravaches, dont les parents excédés se servaient parfois et qui eurent tous le même sort : leur destruction ou leur disparition à la cave. Jean-Louis savait m'entrainer dans ses oeuvres de salut public. Louis, lui, bénéficiait d'un statut privilégié de la part de Joséphine, notre bonne vendéenne originaire de Moutiers les Maufaits près de Champ St Père, la patrie de Clemenceau. Il était son chouchou et elle le bourrait de petits gateaux qui lui valurent le ravissant sobriquet de "béni bouftout" donné par ses frères. Ce surnom contrastait avec les "petit jésus d'au ciel" dont l'affublait Joséphine. Louis était de nature douce et appréciait les attentions qu'on avait pour lui. Considéré comme le plus fragile, il bénéficiait de dispense scolaire dès que sa température atteignait 38°. Ce n'était pas notre cas et en 8ème (CM1) je fus même envoyé en classe avec des oreillons assez spectaculaires .... dont une bonne partie de la classe hérita, provoquant dans la quinzaine qui suivit la fermeture de la classe, donc des vacances inespérées.

J'appréciais la joie de vivre de Maman, son souci de minimiser les difficultés. Elle s'appuyait beaucoup sur Papa mais son esprit concret savait atténuer les grandes envolées de son mari. Je trouvais maman très belle et les portraits que nous avons conservés d'elle, jeune fille ou jeune mariée, confirment ce jugement d'enfant. Elle avait un visage fin, encadré de cheveux chatains, un joli sourire, de petites pommettes et des yeux rieurs qui reflétaient bien sa personnalité. Elle avait une prestance naturelle. En un mot elle représentait bien l'idée qu'on se fait d'une jolie flamande. Maman m'a toujours entouré de son affection et d'une certaine fierté. Je lui ressemblai physiquement mais j'ai toujours eu, je pense, plus d'intimité intellectuelle et morale avec Papa, que j'admirais déjà enfant. Je crois que dès mon enfance, j'ai apprécié qu'il ouvre notre esprit sur les problèmes de politique française et étrangère, qu'il exprime ses opinions avec conviction, et qu'il nous fasse partager ses réflexions. Papa était un homme droit, honnête, c' était un patriote. La guerre de 14-18 avait enraciné en lui son culte pour le maréchal Pétain. Cette guerre l'avait beaucoup marqué, il en parlait beaucoup, trop à nos yeux. Ce n'est que plus tard, en regardant les extraits de films documentaires sur les tranchées à la Télévision que je compris ce qu'avaient pu souffrir les "poilus" de la Grande guerre.

Il faisait partie des Croix de Feu du Colonel La Rocque et ne pouvait supporter les promesses démagogiques du Front Populaire, alors qu'il avait pourtant un juste souci social. Il exprimait l'opinion d'une bonne partie des citoyens du moment attachés à des valeurs traditionnelles. Il était assez persuadé que la France se détériorait parce que "gouvernée par les franc-maçons et les sales juifs." Il m'a fait partager son intérêt pour la vie politique mais à l'âge adulte nous nous opposions souvent avec une certaine passion. Il était Pétainite et j'étais gaulliste.

Il était enthousiaste et sensible. Je me rappelle l'avoir vu deux fois pleurer, en 1932 et en 1940. En 1932, ce fut au moment de la très grave crise économique qui détruisit l'affaire "Clodomir Lagarde et fils" et qui nécessita en, 1936, notre départ à Fécamp. En 1940, ce fut à La Rochelle ou plutôt à Longueil où nous étions réfugiés: nous étions tous les deux en voiture et nous entendimes à la radio le maréchal Pétain annoncer l'armistice : Papa arréta l'auto, se recueillit et des larmes coulèrent le long de ses joues. J'en fus très impressionné.

Maman disait de lui qu'il avait un petit air "don Quichotte" car il prenait toujours fait et cause pour de grandes motifs. C'est cela, je crois qui créa mon admiration pour lui. Il n'était pas très grand, 1m 65 je crois, plutôt mince, avait un visage fin, les yeux souriants, le regard plutôt indulgent; il était toujours soigné, voire coquet, portait une petite moustache, avait les lèvres minces; une raie au milieu de sa chevelure noire et raide soulignait un certain raffinement. Il était très attentif à saluer les dames, à leur ouvrir la porte des voitures avant de monter lui-même. Il faisait ces gestes avec une certaine componction, un peu de maniérisme qui le faisait moquer par Maman, soulignant ses origines gasconnes. C'était là son petit coté "d'artagnan".

J'aimais en lui sa façon de s'exprimer, enthousiaste, un peu recherchée, mais développant presque toujours de nobles sentiments. Il avait un esprit curieux et il avait un côté romantique, "fleur bleue". Il n'aimait pas la grossièreté mais appréciait les histoires comiques voire égrillardes. Il était sensible à la flatterie. Il se plaignait souvent de petits maux divers qu'il mettait facilement sur le compte des suites de la guerre. Il avait souvent besoin d'être rassuré par une consultation médicale. Cette inquiétude de la maladie reflétait chez lui une certaine angoisse qui était une marque de sa personnalité. Il savait faire confiance à ses enfants et j'ai toujours eu le souci d'en être digne. J'ai toujours été attentif à ses conseils. Il n'avait pas reçu de formation religieuse mais il avait une réflexion de recherche spirituelle qui m'a beaucoup influencé. Il a toujours respecté l'engagement qu'il avait pris à son mariage d'aller chaque dimanche à la messe et d'élever ses enfants dans la religion catholique. Parole donnée et tenue malgré son attitude plutôt empreinte de réserves à l'égard du clergé.

La personnalité de Papa m'a beaucoup marqué, qu'il soit ou non à mes côtés. Bien qu'il ait été absent de France en 1943, il était à Dakar, au moment où je devais décider du choix de mon métier, il fut tout à fait présent en pensée quand je dus prendre la décision de m'inscrire en Faculté de médecine.

La ROCHELLE 1930-1936

C'est à partir de 1930 que la crise économique frappa de plein fouet la "Maison Lagarde Clodomir et fils". En 1932, l'activité de la sécherie de morues de Périgny dut s'arréter. Sur l'initiative de Monsieur Lemétais, courtier en morues à Bègles, fut créée au Pré St Gervais près de Paris, une affaire de négoce de morues : la S.E.P.O.A, dont Papa fut un dirigeant. Cela l'obligeait à de fréquents voyages à Paris.

De cette période, j'avais 7 à 10 ans, je garde des souvenirs précis des soucis qui accablaient les parents : un matin de semaine où j'avais décidé d'aller à la messe, passant par la chambre des parents pour aller au cabinet de toilettes, je vis Papa assis dans son lit et pleurant. Durant cette période, Jean-Louis et moi nous rappelons de ses violentes colères pour des motifs futiles; elles étaient l'expression de son désarroi. Maman, elle dut travailler dans des conditions très pénibles, dans un vaste local sombre, un chais, pour vendre du vin.

Nous habitions depuis 1925, à ma naissance, un maison située 27, rue Saint Louis en face de l'hopital. Cette maison de deux étages et d'un grenier comportait au rez-de chaussée, une salle à manger, un salon contigu et un couloir au milieu duquel, à gauche, se trouvait l'escalier; la cuisine, au fond de ce couloir donnait sur une courette. Nous gardons en mémoire ce malheureux poulet que Papa avait décapité pour le tuer et qui courrait sans tête pendant quelques secondes à l'effroi de Maman et des enfants! mi-étage, une salle de jeux avec un grande bonnetière d'où sortit un jour de la fumée : jean-louis avait eu une très jolie petite cuisnière en métal dont il avait voulu s'assurer qu'elle fonctionnait comme celle de la cuisine. Maman, étonnée de notre sagesse, voulut s'en assurer. Jean-Louis , l'entendant arriver, fourgua sa cuisinière allumée dans le tiroir de la bonnetière !!! Cris d'effroi, sanctions justifiées, sans doute quelques coups de cravache laissés le soir à l'autorité du père de famille. Au premier étage il y avait deux chambre et une salle de bains. Au second, deux pièces dont la chambre de Jean-Louis qui y monta son premier petit poste de TSF à galène. Enfin, au dernier étage, le grenier, mon refuge quand, rentrant de l'école, je sentais l'horrible odeur de la soupe aux potirons.

Je pense que nous avons vécu à La Rochelle d'une façon assez aisée jusqu'en 1932. Nous habitions dans une assez confortable maison, nous allions à l'école à Fénelon, un établissement privé (donc payant), et nous sortions souvent le dimanche en voiture automobile, par exemple à Chatelaillon ou dans la très belle forêt de Morvan en Vendée. Papa, à La Rochelle eut deux voitures, deux Berliet. La première, une quatre cylindres, avait un ravissant petit volant rouge. C'est à son volant qu'à 8 ans, je conduisis ma première auto. A l'extrémité du trottoir de la maison, il y avait notre garage. Un jour où je l'accompagnais, Papa en avait sorti la Berliet. Il refermait la porte du garage quand je me suis installé au volant et parcourus 100 à 150 mètres vers le canal; je fus heureusement rattrapé à temps par Papa essouflé par l'inquiétude et le sprint. Mais oui, j'étais un enfant docile... avec quelques lueurs d'indépendance et d'émancipation. Ce petit exploit m'a valu une première lueur de considération de.... Jean-Louis. La seconde Berliet était une six cylindres. Papa l'acheta d'occasion en 1932. Nous la gardâmes jusqu'en 1934 et je crois bien que nous n'avions plus de voiture de 1934 jusqu'à notre départ à Fécamp.

A partir de 1932, la situation matérielle de notre famille fut très précaire. Maman dut travailler dans un "dépôt" de vin. Nous portions nos chemises et nos vêtements jusqu'à "n'en plus mais!" et ce fut le début d'une trop longue période où je "bénéficiais" des habits déjà longuement portés par Jean-Louis. A mes récriminations, Maman répondait par un large sourire admiratif me glissant dans l'oreille "tu as de la chance, mon chéri, un rien t'habille !".

Une telle période est intuitivement comprise par un enfant même s'il n'est pas parfaitement conscient de la réalité des choses. Le comportement des parents, les petites privations, les comparaisons qu'il peut faire avec ses camarades lui permettent de mieux saisir les difficultés familiales. Avec un certain recul, je me suis rendu compte que Maman a su faire preuve d'une très grande force de caractère. Non seulement en assumant un travail peu gratifiant et pénible, mais aussi en gérant, avec ténacité, malgré les exigences de Papa, un budget familial réduit. C'est ainsi en souvenir de ces années que j'ai mieux compris son sens aigu des économies, que nous critiquions pourtant volontiers. S'il avait été acquis par son éducation à Malo les Bains, ce sens et cette pratique de l'économie se sont développés - nécessité fait loi - à La Rochelle et furent entretenus pendant l'occupation allemande, à Fécamp. Mais de surcroît, au travers de ces difficultés, elle a su garder et nous communiquer sa joie d'être : c'était là un de ses traits de caractère qui l'a fait apprécier toute sa vie.

FÉCAMP 1936

En 1936, le siège administratif de la S.E.P.O.A (Société d'exploitation des produits de l'Océan Atlantique) fut transféré du Pré St Gervais à Fécamp, port morutier normand.

Une nouvelle sècherie fut implantée rue de la Barricade, dans les locaux de la tannerie Servain. Papa en fut nommé directeur. Cette nouvelle entreprise se réalisa grâce à l'appui de son beau-frère, Germain Benoît, industriel à Amiens, de Mr Lemétais de Bordeaux, et par des Fécampois dont un autre Mr Lemétais. Nous partîmes donc à Fécamp, accompagnés par la fidèle Joséphine, notre "bonne" (c'était le terme utilisé couramment à cette époque pour une domestique qui vivait à la maison pour l'entretien, la cuisine et la surveillance des enfants en l'absence des parents). Consciente des difficultés financières, dés 1932, elle avait cependant voulu rester à la maison. Elle nous accompagna aussi à Fécamp pourtant très éloigné de sa Vendée natale où elle avait une petite maison à Moutiers les Maufaits. C'est d'ailleurs lors d'un voyage où nous étions allés la rechercher, après qu'elle ait eu quelques jours de vacances, que jouant avec la serrure de la porte arrière de la Berliet, je suis tombé sur la route sans autre dommage que la frayeur et de multiples égratignures.

Je partis avec Papa à Fécamp dès le début juillet 1936. Nous étions logés chez Mémé Dascher, veuve d'un artiste peintre de qualité, qui habitait rue dans une petite rue en pente,

Fécamp était un port normand, d'environ 12.000 habitants, dont l'activité économique reposait sur un trépied très performant : son port morutier, un des premiers de France, la fameuse Bénédictine, et une grosse entreprise de confection de vêtements, les établissements Couture, Monsieur Couture étant d'ailleurs maire de cette ville dont les habitants étaient appréciés pour leur courage au travail, en mer ou sur terre.

La ville est située dans une valleuse, petite vallée aboutissant à la mer et formant une entaille entre deux falaises. Orientée vers le nord-ouest, son climat est assez rude, brouillards, vents froids et pluies y sont assez fréquents. Cette valleuse est située entre deux côtes se terminant par de magnifiques falaises, la côte St Jacques au sud et la côte de la Vierge au Nord. Celle-ci tient son nom de la chapelle dédiée à la Vierge des marins où se trouvent des ex-votos ou des plaques exprimant les remerciements de leurs familles pour les marins sauvés de naufrages. Chaque bateau sortant du port pour aller à la grand'pêche saluait la Vierge de sa sirène, les marins se tenant au garde à vous pendant quelques instants, le temps d'une prière. Cette chapelle est aussi le but d'un pélerinage de marins annuel qui est célébré encore en ce début du XXIè sicle. Fécamp a aussi une très jolie plage, qui est maleureusement une plage de galets assez peu confortable quand on s'y installe. Fécamp a beaucoup d'originalité et de charme et on s'y attache. pour notre famille, ce fut un point d'ancrage dans cette deuxième moitié du XXè siècle. Je ne vécus véritablement que deux années pleines à Fécamp, de sorte que je n'ai pas eu les mêmes attaches que mes parents et surtout mes deux frères qui y eurent leurs activités professionnelles, cpmmerces de salaisons et armement pendant plus de quarante ans.

Une des premières images que je garde de Fécamp fut l'entrée au port d'un morutier, voilier 3 mats. Cette entrée dans le port de Fécamp présentait de grosses difficultés en raison de l'étroitesse du chenal entre les deux digues. Les bateaux devaient attendre que le vent fut favorable pour acquérir une vitesse suffisante.

Ce trois mats, je le crois, fut un des tout derniers. Déjà de puissants et nombreux chalutiers de morue, dont ceux de l'armement Duhamel partaient à Terre-Neuve. Ils firent la prospérité de Fécamp.

Maman, Jean-louis et Louis nous rejoignirent fin septembre avant la rentrée des classes qui avait lieu le 1er octobre à cette époque. Ils vinrent avec Joséphine notre" bonne" vendéenne, qui resta fidèle à la famille malgré l'éloignement de la Vendée.

Aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd'hui, en 1936, les français ne parlaient pas tous le même langage. Badine et son patois vendéen n'était pas comprise et elle ne comprenait pas le langage des fécampois du quartier portuaire du "Bout menteux". Nous devions faire les interprètes pour atténuer l'incompréhension et pour éviter que le ton ne monte.

Nous vivions dans une maison, 15 rue Théagène Bouffart, dont la façade caractéristique était "art nouveau nancéen" du début du siècle.

J'ai un souvenir mitigé de ces deux années passées à Fécamp.

Le premier est celui d'une famille qui avait retrouvé une certaine sérénité grâce à la nouvelle responsabilité qu'assumait Papa et qui se concrétisa assez rapidement par un train de vie moins problématique que celui vécu à La Rochelle. C'est en 1937 que Papa acheta d'occasion à "Tante Francine" une speakerine de la radio locale une 11CV Citroên, d'un bleu métallisé, qui "en jetait" à notre grande joie mais ne plaisait guère à Maman.

A Fécamp, nos amis étaient les enfants des familles Le Grand, dirigeants de La Bénédictine. J'avais trois amis : Dominique et Marc Le Grand, deux cousins, avec lesquels nous faisions de longues parties de tennis dans leur magnifique propriété dex "Hauts Camps" située sur la côte St Jacques. Le troisième s"appelait René Triboulet, fils d'instituteur qu'on disait communiste, ce qui contrariait Papa et Maman. Il était "bien élévé", ce qui était important à leurs yeux et nous avions les mêmes goûts, plutôt de grandes promenades que d'aller à la plage.

Tous les jeudis, je recevais le journal de Mickey, auquel j'étais abonné et que je dévorais. J'allais aussi à la JEC (Jeunesse étudiante chrétienne) où Maman fidèle à ses principes nous avait inscrits Jean-Louis et moi. J'allais quelquefois servir la messe à Saint-Étienne, notre paroisse, celle des marins. J'en garde le souvenir plutôt fâcheux d'y être très souvent "tombé dans les pommes". Je rappelle que jusqu'en 1950, je crois, il fallait être à jeun si on voulait communier. Je pense que c'est là une des explications de ces syncopes. Je continuais à être un enfant, non pas chétif car j'étais très résistant, mais gringalet et j'étais toujours le plus petit de mes camarades, sans que cela ne m'ait "complexé". On ne peut même pas mettre sur cet aspect un peu "rachot" la piètre scolarité qui marqua ma vie fécampoise.

Cela vaut tout de même la peine d'être conté.

Un des moments le plus marquant pour de jeunes collégiens fut notre présentation à Monsieur Touchard directeur du Collège Guy de Maupassant de Fécamp. Nous sortions d'un établissement privé, l'École Fénelon à La Rochelle. J'y avais fait une très bonne scolarité primaire et j'étais dans les premiers en 6ème. Il n'y avait donc pas d'obstacle au passage en 5ème. Je fus cependant soumis à un très curieux examen par Monsieur le Principal qui regarda mes lobes d'oreille, l'implantation de mes dents et de mes cheveux, la forme de mes yeux. Puis il se tourna vers Papa et Maman et leur asséna, devant moi, qu'il voulait bien me prendre en 5ème mais "on ne pourra rien faire de lui!" Il était véritablement très inquiet pour ma scolarité future.!!! Le brave et honnête homme!!! ... Jean-louis trouva , Dieu merci, meilleure grâce à ses yeux.

La suite immédiate donna raison à cet oiseau de malheur. J'eus à Fécamp, en 5è et en 4è une scolarité de plus en plus médiocre à tel point qu'en 1938 le verdict tomba : je devais redoubler ma 4ème. Le jugement de ce chef d'établissement qui se piquait de morpho-psychologie restait constant : jamais je ne ferais de bonnes études et ne pourrais passer le baccalauréat. J'avais d'ailleurs donné des raisons au pronostic de Monsieur Touchard : j'avais fait une médiocre 5è et en 4è, en fin d'année, je frisais assez régulièrement les dernières places. Si j'ai bonne mémoire, je crois que ma principale préoccupation était de tailler allumettes ou petits bouts de bois pour gagner des courses dans les ruisseaux qui menaient à la plage, ce qui choquait évidemment les "bonnes amies" de Maman qui s'empressaient de me cafarder. La scolarité de Jean-Louis n'était guère plus brillante et le conseil de classe de 3è, qu'il redoublait, proposait soit qu'il retriple, mais oui, cela se faisait avant guerre, soit qu'il entre dans la vie active. Papa et maman étaient évidemment inquiets de ces décisions et des jugements du directeur du collège . Mais la fierté que maman avait pour ses enfants et la confiance qu'elle a toujours eue en nous ne pouvait s'arrêter à un tel jugement. Pour Jean-Louis, Papa et Maman, décelant déjà ses dons commerciaux, l'inscriraient à l'École de commerce de Rouen qui avait été créée une ou deux années auparavant, rue Beauvoisine. Initiative qui fut couronnée de succés. Jean-Louis y fit des études excellentes trouvant auprès de Mr Levillain, le directeur, et de son ami Éric Hurt des points d'appui où il mît en valeur ses belles qualités d'intelligence : motivé, il devint travailleur.

Pour moi, la décision fut assez rapidement prise par Maman : j'irais en pension. Papa avait toujours juré ses grands dieux que jamais il n'accepterait de "mettre" un de ses enfants en pension et "surtout pas chez les Jésuites". Ce jugement était un peu simpliste et hatif. Il s'était, je crois, formé dans son environnement familial sinon anticlérical, au moins très distant à l'égard de l'église. Papa n'avait pas reçu de formation chrétienne et Grand'Père était Radical-Socialiste. Ainsi peut-on comprendre les réserves de Papa, sinon son aversion à l'égard des Jésuites. Elles correspondaient bien à cette ambiance. Cela cadrait aussi me semble-t-il avec ses jugements à l'emporte-pièce sur les Juifs et les Francs-Maçons. Les Jésuites devaient rentrer dans ce schéma de groupes détenant un pouvoir plus ou moins occulte, donc malsain pour notre république. J'ai toujours été étonné de voir Papa, plutôt affable et tolérant dans son comportement en société, plutôt nuancé quand il écrivait prose ou poésies, oui, j'ai souvent été étonné du contraste qu'il y avait avec ses condamnations péremptoires sur des groupes politiques, associations, voire sur des races. Comme quoi, on peut être victime de son éducation et de son environnement. Ce qui est certain c'est que dans ses dernières années, ses jugements étaient plus nuancés et moins intolérants.

A ce propos, je me suis souvent rendu compte que tout au long d'une existence des éléments de la vie courante qui semblaient des acquis définitifs étaient remis en question. Ou encore suscitaient des attitudes différentes dans l'évolution du temps : me viennent à l'esprit le travail de la mère au foyer mis en valeur puis décrié, la cohabitation des jeunes avant le mariage, condamné par certains en 68-72 et qui maintenant fait partie des nouvelles conventions de notre société. Je pense aussi à la place prise par le sport dans les préoccupations quotidiennes, et à la progressive disparition de la pratique religieuse le dimanche, surtout depuis mai 1968. J 'aurai à en reparler.

Le premier projet de pension envisagé par les parents fut de m'inscrire à Join-Lambert, établissement privé situé à Rouen. Malheureusement, il n'y avait plus de place. On leur conseilla de s'adresser au Collège St François à Évreux. Il était tenu par les Pères Jésuites. On m'y inscrivit en 4è que je redoublais comme prévu.

Papa était comblé !

Nous étions en 1938, une période déjà lourde avec l'expansion de l'Allemagne d'Hitler (l'anchluss) devant laquelle l'Angleterre et la France, pourtant puissances mondiales reconnues, prouvaient la faiblesse des démocraties devant un fascisme conquérant en signant -Chamberlain et Daladier- le lamentable accord de capitulation que constitua le traité de Münich. Oui, le bruit des bottes, l'inquiétude de la guerre préoccupaient les esprits. Même ceux des enfants de notre âge.

Ce fut donc en octobre 1938 que je fis mes premiers pas dans ce domaine éducatif que constitue un Collège de Jésuites.

Dans l'atmosphère chaleureuse dans laquelle nous vivions à Fécamp, les décisions prises à cette rentrée scolaire modifiaient de façon importante la vie familiale, les deu ainés pensionnaires retrouvaient la vie familiale Jean-Louis chaque semaine mais moi qu'au moment des vacances. On touche là du doigt la lourde discipline imposée par les jésuites.

L'emploi du temps était très cadré?

Lever à 6 h, le dortoir de 50 lits environ

était réveillé par une cloche stridente et par un "Benedicamus

Domino" lancé d'une voix de stentor par le surveillant auquel, encore

endormis nous répondions "Deo Gratias".

On se lavait dans une cuvette avec un broc d'eau qui, l'iver était parfois

recouverte de glace. Tolette torse nu. On faisait son lit et nous descendions

les trois étages en silence pour aller à la chapelle.

De 7 heures à 7 heures 30, messe, tous les jours, sauf le dimanche o

la grand'messe se déroulait de 10 à 11 heures.

Petit déjeuner à 8 heures.

Récréation puis 1/4 d'heure d'étude.

2 heures de classe de 9h à 11h15 entrecoupées par un récré

d'1/4 d'heure.

Étude d'1/2 heure, repas d'1/2 heure en silence pendant le carême

avec lecture de la vie d'un saint.

De 12h30 à 13h30 grande récréation ou les sportifs pouvaient

enfin libérer leur trop plein d'énergie en jouant au foot ou au

handball (malheureux goal qui devait plonger sur un sol dur et gravillonais

!!! )

13h30 étude d'une demie heure pour réviser les cours de l'après

midi.

De 14h à 16h 15 2 heures de classe entrecoupées par un récré

d'1/4 d'heure.

Gouter, récréation et à 17 heures la grande étude

du soir jusqu'à 19h.

Récré d'1/2 heure puis repas du soir.

A 20 h étude

A 21 heures, coucher.

Ce coucher était assorti d'un épisode assez folklorique : certaines punitions trouvaient leur éxécution : à genoux 10 minutes ou 1/4 d'heure, à genoux mais avec les bras en croix, à genoux les bras en croix avec un livre dans les mains. Notre héros était Azeuf, un colosse qui , lui "bénéficiait non pas d'un livre mais de dictionnaires qu'il devait maintenir sous les encouragements de tout le dortoir. Nous étions évidemment ravis de pouvoir crier nos stimulations au grand dam des surveillants. Et quelle exposion quand Azeuf gagnait son défi !!!

Au printemps, une autre distraction retardait notre en dormissement ; les folles batifolades amoureuses des hannetons qui vrombissaient au dessus de nos lits avant de retomber.

Telle était l'organisation de la journée d'un pensionnaire de 4ème chez les jéuites en 1938. Sans doute avais-je besoin d'un tel cadre car mes résultats scolaires s"améliorèrent assez rapidement et en fin de trimestre j'étais dans le cinq premières places dans presque toutes les diciplines.

Une des caractéristiques les plus exigeantes de ce systême éducatif était la restriction des sorties. Nous ne pouvions revenir au domicile familial que lors des vacances, Tossaint, Noël;, mardi-gras, Pâques et l'Ascension ....Entre ces vacances une sortie étit autorisée à condition que résultats scolaires et "bonne" conduite le permettent !!! Nous avions droit un dimanche à un petite ( de 11h30 à 17h ) ou à un grande ( jusquà 20 h30) sortie avec les parents. Vous pouvez sans peine imaginer l'émotion et la joie de nous retrouver, de raconter les petits évènements, les satisfactions et les moments de cafard sur lesquels on ne s'étendait guère pour profiter au maximum de ces moments chaleureux. Et nous nous quittions les larmes aux yeux pour retrouver cette salle d'étude puis ce grand dortoir froid ou nous nous pelotonnions sous nos draps.

Les réactions à ce type éducatif, difficilement imaginable à notre époque étaient, vous pouvez l'imaginer. très diverses. Mais dans l'ensemble, nous acceptions cette discipline car existait un réel climat de solidarité et d'amitié. L'équilibre de l'emploi du temps permettait l'alternance du travail intellectuel, personnel et en classe, et des activités physiques, récréations et sport. Je crois que c'est cet équilibre, mes meilleurs résultats scolaires et des amitiés solides, qui me permirent de supporter cette discipline particulièrement exigeante.

détail photo de classe 1942

détail photo de classe 1942

photo de classe 1943

photo de classe 1943

détail photo de classe 1943

détail photo de classe 1943

La seconde fois, ce fut aussi dans la région rochelaise , en 1940, à l'arrivée des troupes allemandes qui envahissaient cette région.

1952 et 1953 : portrait et choix décisifs (religion, femme et métier)

portrait à 26 ans, en 1951-1952, pourquoi à cet âge ? pourquoi à ce moment ?

Parce que cet âge m'a paru essentiel dans le

déroulement de ma vie.

J'étais à la fin de mes études médicales.

C'était le moment où se précisait mon installation et quel

type de médecine je voulais pratiquer.

C'était celui où murit l'engagement du mariage.

Enfin l'âge où ma personnalité était structurée.

J'ai choisi aussi cet âge parce j'y ai vécu une crise à la fois douloureuse et créatrice, une impasse où je remis fondamentalement en cause la solide formation religieuse que j'avais reçue. Je ne croyais plus ni en Dieu, ni en Jésus-Christ Dieu. Je ne priai plus, je n'allais plus à la messe. Je restai cependant préoccupé par l'importance du phénomène religieux dans l'histoire des civilisations et par le rôle majeur que constitue la dimension spirituelle dans la construction d'une personnalité.

Sans être un philosophe averti, mais en intellectuel curieux, j'ai réfléchi au matérialisme et aux différentes formes de religions (juive, islamique) ou de philosophies orientales (bouddhisme, taoiste, ).

C'est à la fin de cette démarche que j'ai découvert avec un regard neuf, que j'ai rencontré, par une démarche personnelle, la personne de Jésus-Christ. Et depuis cette période avec les hauts et les bas que comporte la recherche de la vérité religieuse, avec les doutes et les moments de conviction, je peux dire qu'à chaque moment de ma vie, Jésus, que je reconnais comme mon Dieu, fut mon compagnon. Il détermina le sens que je voulais donner à ma vie.

A 26 ans, j'étais plutôt grand, 1m78, maigre 57kilos, longiligne. J'étais blond chatain, les cheveux coupés "en brosse", le visage régulier, les traits plutôt fins, les yeux bleu, le regard bienveillant ou sévère selon les circonstances ou les individus. Dés une premières rencontre, j'évaluais assez vite les qualités et défauts de mon interlocuteur, et le degré de confiance que je pourrais avoir en lui. Sauf exception, ce jugement initial se révéla plutôt juste.

J'avais un visage ouvert et souriant. J'avais une forme d'intelligence assez vive, plutôt intuitive, peu technique, pas manuelle, considéré m^me comme très maladroit par Maman et par mes frères.

J'étais enthousiaste, toujours émotif et assez impulsif. J'avais la mémoire des visages et des circonstances mais ma mémoire "livresque" m'a toujours paru insuffisante surtout pour mes études de médecine. Je n'étais pas "fait", (ce qui signifie que je n'avais pas les qualités requises) pour réussir les examens et les concours. Je les ai franchis plutôt difficilement, par exemple je n'obtins, non pas en juillet mais en septembre lors des sessions de rattrapage mes 2 baccalauréats (en 1ère dans la section A (français, latin, maths, grec) et en terminale dans la section philo-sciences), je ne fus reçu à l'externat des hopitaux de Paris qu'au troisième concours, et je me rappelle ncore mes difficultés et mes efforts pour franchir le cap de la deuxième année de médecine.

Quoique plutôt souriant, j'avais assez mauvais caractère. je réagissais de façon impulsive, j'étais émotif.

On m'a souvent considéré comme peu réaliste, voire utopiste. En réalité, j'étais plutôt idéaliste mais j'attachais beaucoup d'importance à réaliser et à donner la priorité à l'essentiel. La formation reçue au collège, à Laënnec, et surtout celle apportée par la médecine, par l'hopital au contact des malades, de leurs souffrances et de la mort, ont été constructives pour mieux saisir le sens des réalités. Ce sens des réalités n'est pas contradictoire avec l'idée que je me suis toujours faite de "l'homme" .

Charles de Gaulle l'a pafaitement résumée :

"En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer."

Malgré les désillusions, les déceptions rencontrées dans ma jeunesse et dans ma vie, au delà des médiocrités de tant d'hommes et d femmes, voire des violences sévères de certains, il y a tant d'actes merveilleux, tant de générosité, tant d'oeuvres d'art, tant de beauté physique et morale que sa création pour mystérieuse qu'elle soit est une oeuvre grandiose. Elle justifie, quand on en est conscient, de se mettre au service de l'homme.

Il y avait en moi un mélange de timidité et de confiance. Cette timidité était telle que je ne pouvais pas m'exprimer en public quand il y avait plus de 7 à 10 personnes. Ce ne fut qu'à partir de 1968 (j'avais alors 43 ans) que j'ai commençé à m'exprimer devant des auditoires plus importants.

J'ai toujours été curieux : des nouvelles personnalités que je rencontrai, des innovations médicales et techniques, des nouveaux courants de pensée, de la vie politique, des religions. Un des traits essentiels de ma personnalité a été ma curiosité ou plutôt mon ouverture d'esprit aux hommes et aux différents courants philosophiques, religieux et politiques. Je crois que cette disposition d'esprit était assez personnelle. Il m'apparait, mais peut-être que je me tropme, ne l'avoir reçue ni de mon éducation à St François, ni de mon éducation familiale. Chez les Jésuites, j'avais été élevé dans les valeurs chrétiennes qui nous étaient inculquées comme les seules valables. A la maison, j'entendais Papa exprimer avec conviction les difficultés économiques, politiques et déjà morales de la IIIè République par la main-mise des juifs et des francs-maçons aux rênes de l'État. Et bien qu'il le fasse sans nuance. cela contrastait avec le regard plutôt bienveillant qu'il portait à son entourage. C'est à mon arrivée en faculté de médecine à Paris en 1944 que je découvris d'autres humanismes qui s'exprimaient avec qualité : humanisme de solidarité humaine non spiritualiste que mis en valeur Camus, humanisme marxiste vécu par des militants communistes. Cela m'a ouvert les yeux sur la diversité des concepts de vie. Ce n'est pas à ce moment mais plus tard que je remis en cause les valeurs éducatives reçues. Dés ce constat, jai toujours pensé nécessaire de fortifier mes convictions mais j'ai toujours pensé utile et honnête, avant de les rejeter de prime abord, de comprendre les motivations de mes interlocuteurs. C'est ainsi que j'ai pu affermir mes critiques et mon rejet du communisme, qui m'apparut très rapidement comme une philosophie dont l'exigence de justice particulièrement séduisante, était contredite par un certain mépris de chaque personnalité : l'absence de liberté étant le facteur essentiel de ses échecs. Cela se vérifia dns les domaines humains (les goulags), économique (le niveau de vie au bout de 70 ans de régime communiste ), et écologique ( ex: mer d'oural, tchernobyl, pollutions industrielles généralisées)

Je crois avoir toujours été attentif aux autres, ce qui était peut-être naturel mais fut dévloppé par mon éducation chez les jésuites et par le scoutisme.

Je me demande cependant si ce respect de chaque homme que je me fis un devoir d'observer ne fut pas tempéré par une certaine misanthropie, tant les défauts de certains sont difficilement acceptables ??? !!! . J'ai aussi fait du repect des autres un point fort de ma relation. Cependant, je suis conscient que j'ai un comportement différent selon mes interlocuteurs : très tolérant et accueillant et compréhensif quand je perçois chez lui une difficulté ou une formation insuffisante, je suis au contraire très exigeant, voire sévère et sans indulgence quand mon interlocuteur a des reponsabilités qu'il assume mal. De la même façon, j'ai du être un éducateur paraissant sévère avec ses enfants, parce que je jugeais qu'ils devaient être des hommes et des femmes responsables de leurs actes, même quand ils étaient petits.

(Je pense avoir eu un sens aigü de la Justice. Ce fut et cela reste un des problèmes que j'ai avec la Charité. Je pense en effet que la Charité sous forme de bonnes paroles, voire de pardon ne peut s'exercer avec force que lorsque Justice a été rendue.

La liberté est pour moi la valeur humaine la plus importante. Je regrette le sens dénaturé qu'on donne trop souvent à cette valeur surtout depuis mai 1968. En effet, on parle souvent de liberté dans le sens de "fais ce que voudras", "laisse libre cours à tes désirs voire à tes instincts". Ce concept va à l'encontre du véritable sens de la liberté. La liberté ne prend une valeur forte, à la fois individuelle et collective, que lorsqu'elle est associée au mot reponsabilité. Il n'y a pas de véritable liberté sans avoir le sens "des autres". Cela rejoint la reflexion courante "ferais-tu à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ?", cela rejoint encore le commandement de Dieu "Aime ton prochain comme toi-même". C'est sans doute pour cela que j'attache tant d'importance au fait que pour moi la religion chrétienne m'a apporté un sentiment très fort de Liberté. Dieu a créé l'homme à son image, Il lui a confié la terre pour qu'il la protège et la développe.

La préoccupation de la Vérité me paraît une autre valeur essentielle. Ici, le débat est largement ouvert. Qu'est-ce que la Vérité ? (à développer) Mais au delà de cette question de fond, pour établir des relations humaines justes, il y a la nécessité d'avoir une disposition d'esprit d'ouverture et de recherche de la Vérité.

L'argent, la recherche de richesses matrielles n'a jamais été pour moi un préoccupation prioritaire. Que ce soit dans le choix de ma femme, la notion de "beau parti", de "dot" n'est jamais intervenu (et je sais ce dont je parle....). J'ai jugé infiniment plus importantes les qualités humaines d'une compagne dans la détermination du choix.

Nous avons rapidement bénéficié d'un niveau de vie confortable, grâce à un développement rapide de ma clientèle de médecin. Nous n'avons donc pas eu de soucis matériels, à tel point qu'en 1958, cinq ans après notre installation au Havre, nous avons décidé d'acquérir un très beau pavillon à Ste-Adresse, 15 rue Marie Talbot. Bien que cet investisement paraissait disproportionné, je n'ai pas hésité à souscrire les emprunts nécessaires : j'avais confiance en nous.

Sur un autre plan, quand je me suis impliqué dans la vie associative et surtout quand j'ai été élu Président de la PEEP, jamais les problèmes financiers ne sont intervenus dans mes décisions. Je ne fus pas conscient en 1974, à St Malo oû eut lieu mon élection que mes revenus professionnels diminueraient de plus de 30% en 6 ans. Par contre, quand je me suis présenté aux élections cantonales en 1981, je pensais que ces fonctions électives n'apportaient pas de rétribution, alors que j'ai perçu pendant les douze ans de mon mandat de conseiller général environ 12.000 frs par mois.

Non pas que j'ai été totalement désintéressé. J'ai toujours été soucieux de bien gérer l'argent que nous avons gagné Denise et moi. Assez rapidement, dès 1965, je crois, je me suis intéressé à la Bourse comme placement, (et aussi comme moyen de m'initier à la vie économique de mon pays). J'ai suivi les conseils d'une petite revue "Propos utiles aux médecins" qui proposait une méthode simple adaptée à des hommes qui ne disposaient pas d'un temps suffisant pour suivre les aléas de ce placement. Cette méthode consistait à n'acheter que des valeurs "sûres", dites de "père de famille", type Air liquide, Rhône Poulenc, BNP, Peugeot, Royal dutch, Générale Électrique. Lorsque les valeurs montaient, on vendait une partie du placement initial; quand elles descendaient , on en rachetait : ce qui conduisait à réaliser progressivement une moyenne en baisse de la valeur. Quand je fais le bilan de cette gestion, elle m'a permis de faire en 1993 une donation-partage d'une somme relativement importante à chacun de nos 5 enfants, puis en 2000 à chacun de nos 18 petits enfants.

Evidemment, l'essentiel de cet argent gagné par Denise et par moi a été utilisé à des fins familiales, ne seraient-ce les dons aux oeuvres faits chaque année, qui restent une part modique du patrimoine.

Cela me pose, une clause de conscience quand je dis avec conviction :

"l'homme sera jugé non sur sa fortune mais sur l'utilisation qu'il en aura faite".

On touche là aux éléments reçus par une éducation bourgeoise et catholique. La première donnant la primauté aux priorités matérielles familiales, et la seconde, qui n'a jamais su donner que mauvaise conscience à tout ce qui touche aux problèmes liés à l'argent. (à développer)

Voici quelque éléments essentiels de mes réflexions, actuelles pour la plupart, mais dont les prémisses se faisaient déjà jour à 26 ans.

A cet âge, j'avais confiance dans la vie et dans les hommes. J'étais heureux et fier d'avoir choisi de faire les études de médecine que je terminais. Je préparais encore sans grande conviction l'internat des hopitaux de Paris, que j'avais présenté sans succès une première fois. J'allais tous les matins à l'hopital où j'exerçais les fonctions d'externe des hopitaux de Paris. J' y avais été reçu tardivement à mon troisième concours en 1947. L'après-midi, je faisais des vacations de médecine du travail, (j'avais été reçu en 1951 au diplôme d'Hygiène Industrielle et de médecine du travail qui me permettait de tenir ce poste dans un centre interentreprises à Arcueil. Parmi ces entreprises, il y avait les "chocolats Fouché" merveilleuse maison familiale, ayant pignon sur l'avenue de l'Opéra et livrant ses produits en voiture à cheval à sa clientèle huppée. Il s'y fabriquait de succulents chocolats. Je m'étais lié d'amitié avec le contremaître principal et chef de laboratoire de cette entreprise. Je l'avais convaincu de ne pas se laisser aller à la dégradation d'une cirrhose débutante...Il suivit avec constance le traitement et le régime. Ce fut efficace. Je m'arrêtais donc souvent sur le chemin du retour vers Paris et il me faisait goûter les nouveaux chocolats qu'il proposait le matin à Monsieur Fouché, son patron, dont il me disait qu'il en mangeait 1 kilo par jour... Sans aller jusque là, j'ai pu en manger beaucoup, savoureux à souhait et je crois bien que ce fut le départ d'un plaisir sans défaillance de toute une vie. Ah! Épicure !

Après dix ans d'un travail étudiant intense, sans autre loisir que le scoutisme (routier au Clan Laënnec, dont je fus le chef de clan à 24 ans), je bénéficiais enfin largement de la vie culturelle de Paris (théatre, musées, concerts et compétitions sportives : football, rugby, athlétisme, vélodrome) que je n'avais utilisé qu'exceptionnellement jusqu'alors. Ce fut à ce moment que je m'inscrivis à l'école du Louvre pour suivre des cours d'initiation donnés le soir.

Depuis mon arrivée à Paris en 1943, sous l'occupation allemande, pour faire mes études de médecine, je me suis inscrit à la Conférence Laënnec.

La conférence Laënnec était située au 12 de la rue d'Assas dans le 6è arrondisement. C'était une association d'étudiants en médecine animée par les jésuites : les Pères Riquet, Pierre et Larère, qui avaient un double rôle : professionnel et culturel. D'une part on y trouvait l'organisation des fameux groupes de travail dénommés conférences d'externat et d'internat qui préparaient aux concours des Hopitaux de Paris, et d'autre part on bénéficiait d'exposés culturels : artistiques, philosophiques et religieux d'excellent niveau. J'ai une immense reconnaissance pour l'ouverture d'esprit que j'ai rencontrée chez ces aumoniers. Pour prendre un exemple de l'intelligence et de l'ouverture de la formation qu'ils proposaient, nous avons bénéficié, dés la libération, de conférences sur l'existentialisme et sur le marxisme qui à cette époque, devenaient des courants philosophiques concurrentiels de l'humanisme chrétien dans lequel la majorité d'entre nous avions été élevés.

On pouvait participer aussi aux mouvements d'inspiration chrétienne, par exemple le scoutisme ou la JEC (jeunesse étudiante chrétienne). Dès 1945, sur les conseils du père Larère, je fis partie du Clan Laënnec, composé exclusivement d'étudiants en médecine de 18 à 25 ans. Ce clan dirigé par Pierre Grenet d'une façon ferme et exigeante nous faisait sortir chaque mois par quelque temps qu'il fasse du samedi 17 heures au dimanche soir 18h-20h. Nous faisions de longues marches en forêt, découvrions la nature, visitions des églises et monuments. Aux veillées du samedi soir, nous discutions de médecine, de notre foi, de nos aspirations et des valeurs du scoutisme. Nous priions ensemble avant de nous endormir dans nos tentes parfois glaçées. Le lendemain matin, après la messe, nous faisions la randonnée prévue, et revenions à Paris fourbus mais détendus et heureux.

Aux vacances de Pâques et aux grandes vacances, nous allions faire un camp pendant 8 à 15 jours, à Pâques pendant la semaine sainte que nous passions souvent en Auvergne, dans la région de l'abbaye de La Pierre Qui Vire, pour suivre du jeudi-saint au jour de Pâques les offices religieux des moines bénédictins.

Parmi les camps d'été, deux me reviennent souvent en mémoire. Le premier, en 1945. Nous partîmes en vélo pour visiter les Lacs du Nord de l'Italie. Je me souviens du passage du Simplon. Nous allions de Brigue à Domodossola et devions prendre le train dans cette dernière localité. Manque de bol, ce jour-là les trains étaient en grève en raison d'un attentat dont avait ét victime Togliatti, le chef du parti communiste italien. Courageusement, nous avons donc grimpé le Simplon à vélo et pour certains à pied car le dénivellé était parfois important. Il y avait très peu de circulation à cette époque. Quand nous entendions le bruit d'un moteur, nous nous retournions pour évaluer la puissance de la voiture et sa vitesse espérant pouvoir nous accrocher à son passage. Les rares occasions furent toujours déçues. Cependant, une petite voiture anglaise parut nous convenir. Nous sommes arrivés à deux à nous accrocher, mais notre poids était trop important et sous les imprécations du conducteur, la voiture s'arréta. Nous l'avons aidé à repartir en le poussant et reprîmes notre chemin de croix. 500 mètres plus haut, nous avons revu le british-car arrété, les anglais descendus, chauffant l'eau du thé. Nous avons regardé notre montre : five o'clock!

Étapes de 50 à 70 km, découverte de paysages très originaux, solidarité entre des équipiers de niveaux sportifs différents et pour certains de résistance parfois fragile (ah! ces furoncles des fesses et ces ampoules !), nourriture à base de tomates, de jambon et de pâtes, merveilleux bains matin et soir dans une eau plutôt fraiche : le paradis terrestre pour beaucoup, le purgatoire pour d'autres.

En 1948, je crois, le camp se déroula aux Contamines, dans le cadre de l'U.C.P.A pour nous initier à la montagne d'été. Ce fut un camp difficile, très sportif. nous avons bénéficié d'une formation exigeante et avons pu faire de très belles courses dont celle du Petit Charmoz et du Miage. A la fin de ces camps la cérémonie du départ, véritable rituel d'initiation, avait souvent lieu. Oui, c'était un cérémonial le départ pour la vie de jeunes adultes. Nous exprimions ainsi notre prise de responsabilité d'hommes formés dans les valeurs du scoutisme. Après l'engagement du routier à respecter ces valeurs, tout le clan chantait avec lui la prière scoute :

"Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté"

(Cette prière est aussi celle de saint Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuite)

Le routier prenait alors son sac pour aller camper seul, veiller ou dormir avant de retrouver les autres routiers du clan le lendemain matin. Il partait sous le chant de la route entonné par le clan et dont il chantait seul le refrain.

"Elle est là devant ta maison comme une amie

Et pendant la belle saison toute fleurie

Elle fuit josqu'à l'horizon d'une fuite infinie

Ohé, garçon, garçon

Toi qui cherches, toi qui doutes,

Prête l'oreille à ma chanson

Entends l'appel de la Route."

Dans les différentes activités que j'ai pu réaliser à Laënnec, j'ai toujours trouvé un climat très chaleureux de camaraderie, de service aux autres, d'ouverture d"esprit aux problèmes nombreux qui se posaient en particulier dans la période de 1945 à 1948 où devaient toujours être résolus au quotidien les lourds tracas de la faim et du froid. Tout au long de notre vie, Denise et moi avons souvent pensé que ces années matériellement difficiles nous avaient permis de mieux apprécier tous les ajouts de confort que nous avons acquis.

Je crois aussi que cette formation exigeante librement acceptée au Clan Laënnec fut un atout pour affronter et résoudre les difficultés que j'ai pu rencontrer tout au long de mes responsabilités.

Dés 1943, je fus entouré d'amis tant à la Faculté, qu'aux conférences d'externat, qu'au clan : François Chevallier, Jacques Delmas, André Combes, Roland Polack, Jacques Hubert, François Veith, Jean-Paul Mensior, Michel Perreau, Jean-Michel Cormier, Michel Chartier entre autres.

Déjà, le plus grand nombre étaient mariés. Un de leurs soucis était mon célibat. Les uns et les autres s'acharnaient à me faire rencontrer des jeunes filles susceptibles de me convenir....Que d'efforts pour faire coincider leur prévenance et mes exigences ! qui étaient grandes. Comme tout adolescent ou jeune adulte j'édifiais dans mon esprit la silhouette et les qualités de celle avec laquelle je créerai une famille. Cette notion de famille était essentielle pour moi. Il m'apparaissait déjà qu'au delà d'une réussite professionelle, but légitime en fin d'études, la réalisation d'un bonheur familial, à la fois conjugal et parental, était le but essentiel d'une vie.

"l'homme sera jugé sur les valeurs qu'il aura su vivre et transmettre à ses enfants"

L'élue devait donc être belle, élançée, sportive, bonne et intelligente, avoir l'esprit ouvert, être cultivée,

Et oui, jeune présomtueux, tout cela m'aurait suffi !!!

Il convient toujours de placer haut, très haut les projets quand ils sont nobles, et cette exigence, surtout s'agissant de l'amour, justifie cette ambition ....

J'eus par ma famille, par mes amis de multiples propositions, dont certaines étaient comme on disait alors "de beaux partis", mais aucune ne correpondait, et pour cause, aux critères de haut niveau que j'avais dans ma tête et dans mon coeur.

De tous mes amis, ce fut André Combes qui décrocha le miracle.

Il était installé depuis un an et demi, comme médecin généraliste à Gournay en Bray, en Seine-Maritime à environ 100 kilomètre de Paris. Il invita plusieurs de ses amis, parisiens et gournaisiens le dimanche 8 février 1953. Parmi ces amis, il y avait Jean Gavrel, qui dirigeait avec son père une cidrerie à Gournay. André lui avait proposé de venir avec sa jeune soeur, Denise, étudiante en médecine à Rouen. La première image que j'eus de Denise ce matin de février en forêt de Lyons fut celle d'une longue jeune fille élançée, aux cheveux courts, donc d'allure sportive, le visage aux grands yeux, à la fois réservé mais souriant, mais dont la carnation était altérée par le froid.

C'est à cette période que s'affermit ma "vocation" lentement mûrie : je voulais être médecin de médecine générale dans un quartier populaire.

J'étais assez sportif, ayant joué au football en 1943 au CSF à Paris, lecteur assez assidu de "l'auto" et spectateur très occasionnel des réunions d'athlétisme au stade Jean Bouin, des courses de vélo sur piste au parc des Princes ou au Vel d'Hiv, enfin du Tournoi des 5 nations au stade de Colombes, sans parler des matches internationaux de Football. Plus tard, j'ai toujours cherché, malgré l'intensité de ma vie professionnelle d'avoir des activités sportives : je jouais au tennis, faisais du vélo, et l'hiver, consacrais huit rarement quinze jours à faire du ski avec les enfants.

J'étais préoccupé par les problèmes religieux, comme tout adolescent ou jeune adulte, assailli de doutes, j'ai remis fondamentalement en question la religion chrétienne dans laquelle j'avais été instruit et élevé, dans ma famille, à St François à Évreux, et à la Conférence Laënnec à Paris. Ma rencontre avec le Père Liégé, dominicain, aumonier national des Scouts de France, a été déterminante pour m'inciter à faire une démarche fondamentale : la découverte, la rencontre personnelles de Jésus-Christ. Cette remise en question et cette création s'est révélée essentielle pour donner un sens à ma vie et pour la mener d'une façon cohérente, sur les plans humains et spirituel, qui pour moi vont de pair.

La Libération de PARIS

août 1944

J'avais 19 ans. Je venais de terminer l'APM (année préparatoire de médecine) concours qui remplaçait cette année là l'ancien PCB.

Nous étions sous l'occupation allemande depuis juin 1940. Avec ce que cela signifiait de séparations familiales, de souffrances de faim et de froid, et sur un tout autre plan, de la révolte profonde ressentie devant la privation de liberté et la présence d'ennemis sur notre territoire.

Papa était à Dakar, Jean-Louis cherchait à échapper au service du travail obligatoire qui envoyait les jeunes français travailler en Allemagne. Depuis Pâques 1944, Maman était venue de Fécamp me rejoindre à Paris. Nous vivions dans un petit appartement situé rue Jean Leclaire près du Square des Épinettes, dans le nord de Paris proche de la Porte Clichy. Louis, qui avait 15 ans nous y retrouva début juillet à la fin de son année scolaire passée à St François à Évreux.

Durant ces deux mois, nous passions le plus clair de notre temps à faire la queue dans les épiceries ou boulangeries pour chercher à faire honorer les tickets de nos cartes d'alimentation qui suffisaient à peine à calmer notre faim.

Nous étions soutenus par l'immense espoir qu'avait soulevé le débarquement en Normandie du 6 juin. Sur un mur de la salle à manger, une carte tenue à jour avec minutie, grâce à un petit poste de TSF à galène, marquait la position des armées allemandes et des armées alliées.

A Paris, on observait des mouvements plus intenses de l'armée d'occupation et très particulièrement des départs en convoi, sous la pression de la bataille de Normandie.

Vers le 20 juillet, nos cousins, les Delaporte, d'Amiens, me proposèrent de venir à Cheupoix dans la Somme à la campagne, dans la propriété des Bellemère. Il n'y avait pas de place dans la camionnette qui marchait au gazogène et je partis en vélo faire les 100 km. J'avais le souci de laisser Maman et Louis seuls à Paris et devant l'avancée des troupes allièes, vers le 10 août, je revins à Paris, en vélo.

Déjà, à l'aller nous avions pu vérifier la réalité des convois allemands se dirigeant vers le Nord. Mais au retour, je remontais des colonnes entières, dont la plus grande partie anéantie par les bombardements incessants de l'aviation alliée. Ce retour fut très périlleux en raison des rencontres des troupes motorisées allemandes et par les interventions incessantes de l'aviation de chasse essentiellement anglaise qui piquait à tout moment et mitraillait tout sur les routes. Je fis une partie de la route avec un autre cycliste d'une trentaine d'années qui lui aussi rentrait à Paris. Dès qu'on entendait le bruit caractéristique des avions au loin, nous nous précipitions dans un fossé puis repartions sur la route vers Paris après leur passage. De mémoire, je crois avoir mis plus de huit heures pour faire les 100 kilomètres du parcours.

Comment exprimer notre joie de nous retrouver Maman, Louis et moi pour supporter ensemble les difficultés du ravitaillement et l'inquiétude provoquée par de fréquents bombardements sur Paris. Lors des alertes, nous nous réfugions dans les caves.

A Paris, durant ce mois d'août, il faisait très beau. La vie quotidienne prenait un relief très différent de celui des mois précédents. La préoccupation première restait le ravitaillement, le notre et celui de Bonne Maman qui habitait dans l'appartement de Tonton Paul et de Tante Luce, rue Jouffroy. Mais surtout, à partir du 15 août, progressivment dans les rues s'élevèrent des barricades. Place Clichy, oû se trouvait le quartier général de la Soldatenheim, on voyait partir des automitrailleuses portant des soldats armés et apeurés. Lorsqu'on marchait sur les trottoirs de cette Place Clichy ou des boulevards menant à Pigalle et à Barbés, des autos allemandes blindées déchargeaient leurs mitrailleuses le long de leur parcours et nous forçaient à nous réfugier sous les portes cochères. C'est au coin de la rue d'Amsterdam que j'échappais de peu (10cm) à une de ces mitraillades. C'est encore près de la Porte Monceau, en allant porter quelqu'aliment à Bonne Maman

Plusieurs faits notables restent en ma mémoire : les barricades, la soldatenheim Place Clichy, la "tonte des cheveux des collaboratrices", l'arrivée des troupes alliées à Paris le 24 août

- le retour des déportés de Buchenwald :mai 1945

Sur 220 000 Français déportés, 38 000 sont rentrés ; 2 à 3000 ont succombé dans les deux mois qui ont suivi leur retour.

En 1954, sur 100 déportés, il en subsiste 12 vivants .

A ce titre, les déportés sont victimes de leur faible nombre dans la conscience collective de l'époque face au million de prisonniers de guerre et aux 750 000 requis qui rentrent d'Allemagne.

"la solution finale" (primo lévi, rémi roure, david rousset ?, le tunnel; le film "la vie est belle"

voyage en Roumanie avec les jeunesses communistes ; juillet 1952

Quand à Pâques 1952, le père liégé m'informa que les jeunesses coimmunistes invitaient des responsables du scoutisme français pour aller en Roumanie et me demanda si cela m'intéressait,

- Chamonix-Zermatt (1963 et 1964), saas-fee (1965) (cf timy)

ski de printemps

"Le ciel ce matin est si bleu, est si calme

Le soleil levant dès à présent si chaud

Et toutes ces montagnes

M'apparaissent si belles

Que mon coeur

Affolé par la marche pénible

Accélère son rythme à l'unisson du beau."

1963

1 les grands montets - refuge d'argentières

2 refuge cababe trient

3 trient - orny

4 mpntfort - barrage des dix

5 barrage des dix - cabane des dix

6

7

le guide : marcel burnet

1963 : chamonix-verbier (tempête) arrêt du raid; train : verbier-zermatt

les participants

1964 : chamonix-zermatt

les participants

1965 : les 4000 de saas-fee

les participants